��@�Á@��@���@�s�@�́@���@�ǁ@���@��

[�߂�]

�@[�s�n�o]

�@[�s��]

�@[�V��]

�@[�m��]

�@�@�@�@[�O�̊�]

�@[�l�b�g�ʼnԌ�]

�@�@�@�@[���j���[]

�߃������

�@���s�X����

�@�ѐ��R����

�@���R�������

�@�_�w�����

�@�k�����

�@�͓�������

�@��˒�����

�߁@�@�@���@�@�@��@�@�@��

��

��

�c�[���`�b�v����@.

�߃���ό��ē����ɂ��ẮA������B

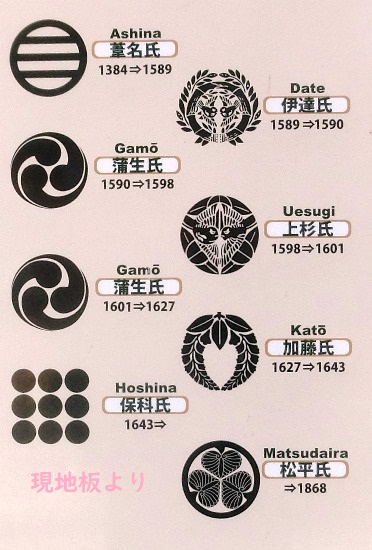

�@������(1384)�N�A

�@�@�@�� �b����������������قƂ��Ēz��B

�@[�j��]

�@�@�@�� �ɒB���@���@�@�V��17(1589)�N�`

�@�@�@�� �����������@�@�V��18(1590)�N�`

�@[�j��]

�@�@�@�� �㐙�i�����@�@�c��3(1598)�N�`

�@�@�@�� �����G�s���@�@�c��6(1601)�N�`

�@�@�@�� ���������@�@���i4(1627)�N�`

�@[�j��]

�@�@�@�� �ۉȐ��V���@�@���i20(1643)�N�`

�@[�j��]

�ւƎp����A���������B

�@���������������w�̓V��t�����āA�߃P��Ɩ��������B

�@�������������ܑw�̓V��t�ɉ��z���A����Ƃ��Ă��k�o���A���o����z���A���݂̌`�ɂȂ����B

�@�������������ܑw�̓V��t�ɉ��z���A����Ƃ��Ă��k�o���A���o����z���A���݂̌`�ɂȂ����B

�@�y�n�̖��ł���ᏼ����g�ᏼ��h�Ƃ��Ă�A��Ï�A�����A������فA�����؊��A�����؏�A���c�_��Ƃ������B

�@���݂̓V��t�́A�u�V��t���y������ (�L��)�v �ɂȂ��Ă���B

�@�@�@�E8��30���`17�� (����́A16��30���܂�)

�@�@�@�E�N�����x

�@�@�@�E���w���ԁ@30��

�@�c��4(1868)�N�̕�C�̖��ł́A

���R�̕K���̍U���ɂ��ς��A����͂��Ȃ������B

�@�ߐ��ɉ��Ď���ɑς��������S���ł��B��̏�ł���B

�@

[����]

�@

[�G]

�@������Ȃ��قǂ̖C�e�ɔ�����Ȃ�����z�Ƃ��� ���т��������̓V��t�̎ʐ^�́A�������ʂ��痈���t�����X�̎ʐ^�t�ɂ���ĎB�e���ꂽ���̂ƌ����Ă���B

�@����͕��`����{�E�펯�Ȃ̂����A�傫���ʐς̊��ɂ͖h������Z���ό`�����~��ɂȂ��Ă���A����I�ȑf���炵���邾��������ł���B

�@���j��k��A�������������d�����G�g��

�������~�`�ł������B

�@����23(1890)�N�A�V���{�͒߃��邻�̂��̂̏��ł�d��A�{���Ȃǎc���Ă�����s�̂��ׂĂ̓y�n���S�U�������ċ����ɂ�����ꂽ�B

�@������~�����̂��A����Ôˎm�������[�m�ł���

�@���̌�A���a40�N�ɍŏ��̓V��t�����������̂ɁA��90�N��v���邱�ƂɂȂ�B

�@���a9(1934)�N�A�u�ᏼ��Ձv�Ƃ������̎j�ՂɎw���B

�@����č��ł��u�߃���v�Ɓu�ᏼ��v�̂Q�̖��̂ŌĂ�Ă���B

�@�����m�푈�ォ��A�������n�܂�A

�@�@�@�E���a35(1960)�N�܂łɁA�{�ۂ̌`���A

�@�@�@�E���a40(1965)�N�ɁA�V��t�̊O�ϕ����A

�@�@�@�E�����Q(1990)�N�ɁA�����u�يt�v�����̏ꏊ�Ɉڒz�����A

�@�@�@�E����13(2001)�N�ɁA�Ԋ����������јE���쑖����������

�@�@�@�E����23(2011)�N�ɁA�V��t/����������Ô˂̎��́u�Ԋ����v�ɕ����ւ�

�����ȂǁA���ł�������Ƃ͑������Ă���B

�����ȂǁA���ł�������Ƃ͑������Ă���B

�@�ߔN�A�����n���̖���ݒu���ꂽ�B

�@���݂͌����ƂȂ��Ă���A���̂قƂ�ǂ����w��j�ՁB

�@���{100����̂P�ŁA12�ԂɑI�肳��Ă���B

�@�y��Ӑ��́u�r��̌��v�̔��˒n�̂P�B�@�ӂ����ܗ̕S�i�̂P�B

�@��(��Îᏼ�s�ǎ蒬1-1

Tel. 0242-27-4005)

�@�@[�j��]

�@[�o����]

�@�@�@�E���w���� 60���`90��

�@�@�@�E�L�����ԏ�@���o�� 200��A��� 35��A���� 130��

�@�@�@�@�� �k���߂����߃������@200�� (�H���┃�����Ŗ���)�@���@������

�y�����߃��[�g�z

�@�߃����قɒ����@���@�k�o���@��(���ۖ�)���@�ъs�@��(�S��)��

�@�߃����قɒ����@���@�k�o���@��(���ۖ�)���@�ъs�@��(�S��)��

�@�{���@��(���偨�ъs���~��)���@���o���@��(�k�o�ہ����ۖ偨�ъs)��

�@��̊ہA�O�̊��@���@(���ԏ�)

�k�o�ہ@(�����ł܂�)

�@�֍₩��{�ۂɂȂ���A�R�{�̓����(���ۖ��A�����A�L������)�̈�ŁA���`�̐Ί_�Ŏ���Ă���B

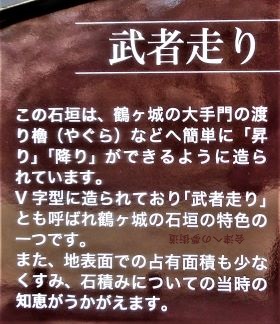

�@�����́A�镺�����R�Ɉړ��ł���悤�ɐΒi�ɂȂ��Ă���B

�@�����������̎���ɁA�k�n�o���o�ۂɍ\�z���ꂽ�B

�@���̂悤�ɂȂ��Ă���A�N�������G�́A�O�����点��ł���A�u�F�E���ہv�ƌĂ�Ă����B

�e�`�@(�܂�����)�A�ǎ��

�@�@�@�@�@MASUGATA

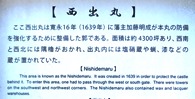

�@���i16(1639)�N�A�������������A�k�n�o���o�ۂɑ��肩�������ɐ������ꂽ�Ί_�B

�@���łȐΊ_�ŁA�O������G���U���ł���B

�@�˂�������̉E��ɁA�ǎ�� (����) ���������B

�@����4(1871)�N����J�n�����p�˒u���́A���p�����J��Ԃ��A����22(1889)�N�ɏI�������B

�@���Y�n�ł���l��˂���ᏼ�ւ̋A���ґ�������ꂽ�������{�́A����23(1890)�N�A�߃P�邻�̂��̂̏��ł�d��A��s�̂��ׂĂ��S�U�������ċ����ɂ������B

�@������������̎��\����s����ŁA����Ôˎm�������[�m�́A

�@�u��Â͂킪�ӂ邳�Ƃł���B��Ղ͓��ɕ�C�̋t���ɂ������Ƃ��A�e���A�ɉJ�̊ԂɊ���̍�鮂𗯂߂��Ð��ł���B�����ۑ����Đ�Âɓ`���ׂ��v

�Ǝ������Ȃ������ė��D���A��/���̏����ƂɌ��[�����B

�@���a46(1971)�N�A�肪�����B

���ۖ�Ձ@(����������)

�@�k�o�ۂ����{�����ъs�ɒʂ���ǎ��(����)�ł���B�@����⓹���u�֍�v�B

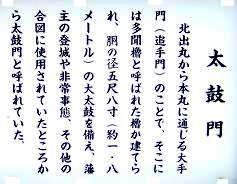

�@�����`���̓n��E�傪�A�����Ί_�̏�Ɍ������сA���a��P�D8���[�g���̑呾�ۂ��u����Ă����B

�@�o��Ȃǂ̍��}�ɁA�ł��炳�ꂽ�Ƃ����B

�@�֍��������E��̞e�`�Ί_�ɋ�����V����(��������)������B

�@�k�o�ۂɂ�������{�݂̕�����B

�@�����A�|���A���ȂǂɎg�p����Ă���B

�@���Ă�ꂽ�̂͐V�����A���a�X(1934)�N�B

| �@ |

�@��Ô˂̓a�����p�B

�@�@�� ���p�@�@�꓁���a���h�A�^�V���A���q���A�_���������A������

�@�@�� �����@�@�э�V���z���A��{���A���y��

�@�@�� ���p�@�@�@�����c�h�A������A��|��

�@�@�� �|�p�@�@���u������h�A���u�L�G���A���u��

�@�@�� �_�p�@�@�_���������A�_�����A���S�����A����V�x���A���z��

�@�@�@�@�@�@�@ ���݂̑哌�����C�_�p (���c�y�p) �ւƑ���

�@�@�� �n�p�@�@��ؗ�

�@�@�� �����@�@���䗬

|

�с@�s�@(���т����)

�@�{���̖k�Ɛ��ɂ���A�{�ۂ��u���v�̎��ɍג������͂ދ�ԁB

�@�O�����k�o���A���o���A��̊��̂R���̏o������łȂ��B

�@�{�ۂւ́A�S���Ɩ��� (�{�ۉ���a�̏����) �ƂŌ���Ă���B

�@����Ƃ́A�{�ۂ̖k���ɂ��������`�̏��B

�@�Ⴂ��\������u����v�ƌĂ�Ă����B

�@���z�������犗�����̎���܂ł͕\��ł������B

���ґ���@(�ނ������)

�@�@�@Mushabasiri

�@�{���̖k�ʂɂ���A���ۖ��̘E�Ƒъs���Ȃ��Βi�B

�@�ً}���Ɏg�p���邽�߁A���E�ɕ����ꂽ��ɂȂ��Ă��āA�Βi�̐ςݕ���\�����قȂ��Ă���B

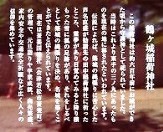

�@������(1384)�N�A�b����������������� (�߃���) �̒���Ƃ��āA���q���ڂ����_�ЁB�@��_�� (�ς��悹���_) �́A�߃����א_�� (�n�꒬) �ɂ���B

�@�����ɓ���߃��邪���ꂽ���߁A�������������n�������b�꒬��א_�ЂɌ�_�̂����J���u���A�߃����א_�ЂƉ��̂����B

�@���̌�A�����[�m���߃���Ւn�������ł��Ƃꂽ���߁A�Ăь������ꂽ�B

�@�䗘�v�́A�܍��L���E�����ɐ��E���Ɣɉh�B

�@���U�w��A�����w��A���i�F��A9��9���̗�ՂȂǖK���l�͑����B

�@���ɁA�����k�����̈����_�Ђ�����ƕ�ώ�������̂R�����ɂ��Q�肷��ƍ��i�̊肢�������ƐM�����Ă���A�V�[�Y���ɂ͑吨�̎Q�q�q�œ��키�B

�@�S���̋߂��ɂ��A�ʂ�

�}�Ԉ�א_��������B

�������@(���˂��ǂ�)

�@�@�@The Belfry

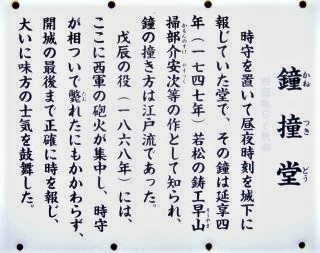

�@�P�� (��Q���ԁj���Ɏ������鉺�ɒm�点�Ă����B

�@���o�������{���ւƒʂ����~������肫�����|��Ղ̐Ί_��ɂɌ����Ă���B

�@�����t/����|����A����4(1747)�N�ɒ����Ƃ̂��ƁB

�@�����t/����|����A����4(1747)�N�ɒ����Ƃ̂��ƁB

|

�@��C�̖��̎��ɂ́A��O����ی����̈ʒu�ɂ��������߁A���R�̑_���ŋ]���҂��o���Ȃ�����A�J��܂Ő��m�Ȏ������������A����O�̖����̎u�C���ە����������B

�@�]��ɐ��m���ɁA��͂������R���������v�����킹��n�������� (��q�����V���ɂ��)�B

|

�@�㐙�i�������L�b�G�g�����Ô˂ɉ����ڕ����ꂽ���߁A�t���R��ɑ����Ă����㐙���M�̕���ڂ��ꂽ�B

�@�ڂ��ꂽ�ꏊ���A���̒n�Ɠ`�����Ă���B

�@�փ����̐킢�ŐΓc�O�����ɏA�������߁A�㐙�i�����͕đ�˂Ɍ��������B

�@����A�Ăѕđ��Ɉڂ��ꂽ�B

�@�ъs����{�ۓ��ɓ���\��ŁA�k�����ɑ����Ă��鑽���E�̏��B

�@���ׂĂ̔��⒌���A�S�ŕ�܂�Ă��邱�Ƃ��� �S��Ɩ��t����ꂽ�B

�@�V��t����A�\��A���јE�܂ł��������łȂ��\���́A�S���̏�ł��������B

�@�������ɁA�����x�e�����ݒu����Ă���B

�@�l�C�̓y�Y�́A�u���ˎ��ʂ����v�A�u���Ց���q�v��u����q�v�ȂǁB

�@�{�����e�B�A�ɂ�閳���K�C�h������B

�@�K�C�h���Ȃ��珄���l�͎�(�L��)���l�C�B

�@�@�@<���݁A�^�s�x�~��>

�@�^���ǂ���A���҂═�Ҏp�̕P�N�ɏo���B

�@�^���ǂ���A���҂═�Ҏp�̕P�N�ɏo���B

�@�ʏ�́A�V��t���ł̈ē������A�A�x��y�E���E�j���ȂNJό��q�̑������ɁA�O�ɏo�����Ă���Ƃ̂��ƁB

�@���d�L�����̂ق��ɁA����22(2010)�N������Ђ낵���߃�����ނɍl�Ă����ό��L�����u����{�����v���f�r���[���A�ē��Ȃǂ����Ă���B

�@���d�L�����̂ق��ɁA����22(2010)�N������Ђ낵���߃�����ނɍl�Ă����ό��L�����u����{�����v���f�r���[���A�ē��Ȃǂ����Ă���B

�@�ъs�ł́A�G�߂ɉ������l�X�ȃC�x���g��u���ׁv�A���Y�i�̔��Ȃǂ��s���Ă���B

���ׁ@<���܁A�J��>

�@�×����A��Âɂ͐��������`���E�̂Ȃ�������B

�@�e�X�̒n��ɉ������̂Ȃ��ł���A���Ȃ����p����Ă���B

�@��Â̌��t (��Õ�) �ł��邩�番����Â炢�_�����邪�A�S�Ɏc�� �g������h �������A�邱�Ƃ��ł���B

�@���܁A����ł��J�Â���Ă���A�^�悭�J�Â��Ă�����A���З�����肽���B

�@�{�ۂɂ́A�R���ɐ������ꂽ�{�ی�a����������ł����B

�@��

�@��

�@�@�� �\�@�@��l�̎�������ꏊ�ŁA�s����ˎ�̉y�����Ɏg�p

�@�@�� �����@�ˎ傪��������ꏊ�ŁA���퐶���Ɏg�p

�@�@�� �����@�ˎ�̉Ƒ��⏗������������ꏊ�ŁA������剜

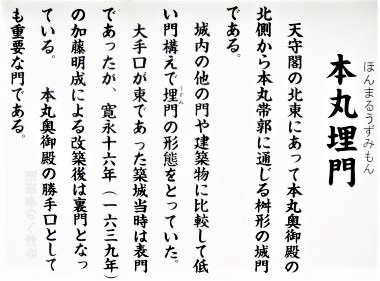

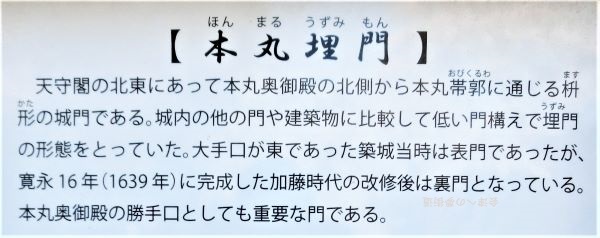

�@�u�V��t�̖k���ɂ����Ė{�ۉ���a�̖k������{�ۑъs�ɒʂ��閑�`�̏��ł���B�@����̑��̖�⌚���ɔ�r���ĒႢ��\���Ŗ���̌`�Ԃ��Ƃ��Ă����B�@���������ł������z�铖���͕\��ł��������A���i16�N(1639�N)�Ɋ���������������̉��C��͗���ƂȂ��Ă���

�@�{�ۉ���a�̏�����Ƃ��Ă��d�v�Ȗ�ł���B�v

�������A�쑖�����@(�݂Ȃ݂͂���Ȃ���)

�@����ɂƂ��Ďg���Ă����������̌����B

�@�������͓V��t���S�����Ȃ��A�쑖�����͓S�傩�犱�јE���Ȃ��B

�@�ъs����{�ۂւ̐N����h�����߂̕��̖�ڂ��ʂ����A�镺�������āA�s�����ł���悤�����Ă���B

�@�ǂɂ́A�G���}�����邽�߂́A�������̏e�Ⴊ�������Ă���B

�@�\���́A����̑��E�Ɠ��l�Ƃ̂��ƁB

�@���@�����ł��A�������̐Ղ���A��̐�ɕt���� �g�₶��h ���������Ă���B

�@����13(2001)�N�ɁA���јE�ƂƂ��ɁA��S�N�̍Ό��������ĕ������ꂽ�B

���јE�@(�ق����₮��)

�@�����ɂ́A�ۑ��H�ł��銱�� (��) �Ȃǂ̐H�Ƃ̒����ɂƂ��Ďg���Ă��������B

�@�������ꂽ��d�E�́A����ɂ������P�P�E�̒��ł��ł��傫�������E�B�@�g��E�h �Ƃ��ĂԁB

�@�ъs����N�����悤�Ƃ���G����A�{�ۂ����d�v�Ȉʒu�ɂ���B�@���S�ȍ\�������Ă��āA���R�̎��X�ȖC���ɂ��|�Ă��Ȃ��B�@�쑤�̂����ɖʂ��Ă���A�G�̐N����h�����߁A�Η������������Ă���B

�@����́A�����Ȃǂŋ敪�����ꂽ �g�s(�h �ƌĂ���p�ɂ́A�G���}�����邽�߂� �g�E��(�h ���ݒu����Ă���B

�@���[��Ί_�Ɉ͂܂ꂽ���H���A�����`�ɐ܂�Ȃ����� ���e�`(�h �����Ă���B

�@�����ɂ́A�P���̐}�ʂ��Ȃ��A���i�Ƃ����ʐ^�Ⓓ�Ր}���c���Ă��邾���������B

�@����8(1996)�N���甭�@�������s���A����10�N�ɒ��H�B

�@����13(2001)�N�A�쑖�����ƂƂ��ɕ������ꂽ�B

�@�������A��130�N��v�����B

�@���̎��ɁA���O���ɂ��₢���킹�āA�M�d�Ȏʐ^�����肵�Ă���B

| �@ |

�@���тƂ́A���т𐅂Ő���ĔS������A�V���Ɋ����Ċ����������ۑ��H�̈�B

�@���̂܂ܐH�ׂ���A���₨���Ŗ߂��ĐH�ׂ���̂ŁA�퓬�H�Ƃ��Ă��d�v�Ȃ��́B

|

�n���@(���܂��炢����)

�@�@�@Uma Arai-ishi

�@�{�ۂ̓쑤�ɁA�ˎ�̔n�p�̌m�Ïꂪ�������B

�@�n�̌��̂��߂ɗp����ꂽ�ƁA�`�����Ă���B

�@�S����������������̏��ɂ���B

�@�S����������������̏��ɂ���B

�@����ނ����߂���d�̓h���E�B

�@�{�ۂ̓�[�Ɉʒu���A����|��Ƃ��Ă��d�v�ȘE�B

�@���e������̂ɐ�D�ȏꏊ�ł��������߁A���̖����t�����Ƃ�����B

�@�{�ۂ̓����Ί_��ɂ́A����ނ═������߂���d�̒���E���������B

�@�L��������́A�G�̐N����h������|��Ƃ��Ă��d�v�ȘE�B

�E�ҕԂ� (��̌��z)

�@�{�ۑ��̍��Ί_�́A�g�E�ҕԂ��h �ƌĂ�Ă����B

�@��̌`�̌��z�ŁA��Q�O���[�g���̍���������B

�@�ł��������Ί_�Ƃ����B

�@����31(1898)�N�A�y��Ӑ��͒߃�����v���`���A���ܒ��̎���������B

�@�������Z�݊w���ɏC�w���s�ʼn�Â�K��A�`���т��ʂ�����Ô˂����Ց��ɐ[�������������Ƃ��C���[�W�����Ƃ����B

�@���a21(1946)�N�A�Ӑ����u�r��̌��v�̃��f�����߃���ł��邱�Ƃ𖾂������B

�@������Y�́A����ǂ�Ŋ��������Ƃ����B

�@�������܁A�c���̂���Z��ł����啪���̉�����v���Ȃ�t�����B

�@�̔�́A�{�錧/�t�隬�A�啪��/���隬�A�x�R��/�x�R��ɂ�����B

�@���a52(1977)�N�A���肪�����B

�@����17(2005)�N�A�O�̊ۂ��y��Ӑ��̋������������ꂽ�B

�ف@�t�@(���)�@�@�@�@�@�l�b�g�Ō��w

�@�痘�x�̏���(�{�q)/���������Ă��������̒����ł���B�@��̐ԏ��̏����́A�班���̎�ō��ꂽ�Ɠ`�����Ă���B

�@���R (�������{) ���߃������Ƃ��j��E���ł����悤�Ƃ����ہA��폤/�X��P���q���Ȃ��Ȃ�̂�ɂ��݁A�b�꒬�̎���Ɉڒz�����B

�@����ȗ�120�N���̊ԁA�X��Ƃɂ���Ď���Ă������A����2(1990)�N�̎s��90���N���L�O���āA�{�ۂ̌��̏ꏊ�ɍĈڒz���ꕜ�����ꂽ�B

�@�����������́A���x���N�̕M���Ƃ����钃�l�ł��������B

�@�痘�x���G�g�ɂ���ؕ��𖽂���ꂽ���A���̎q�ɂ��ނ�����сA���x�̒������₦��̂����O���āA��Âɂ����܂����B

�@��ɁA�����͋��s�ɖ߂�A��Ƃ��ċ������B

�@�����̂R�l�̑��̏@���A�@���A�@��ɂ���āA�\�A���A���ҏ��H�̎O��ƂւƂȂ���B

| �@ |

�@�������ŏ��ɉ�Â֓`�����l���͒肩�łȂ����A �����t���͔|�����Ă����Ɠ`����Ă��� (�X���I)�B�@�@�������A�������y���̂ł͂Ȃ��A��Ƃ��ėp���Ă����B

�@�����Ƃ��ẮA���V����P�R�l�������Ă��� �b�����������A��Õ��ƒ����̎n�܂�Ƃ���Ă��� (�P�U���I)�B

�@�₪�āA�u ���x���N�v�̕M���Ə̂���� ������������ˎ�Ƃ��Č}����B

�@�����āA�班����삵�A���݂̑S�������̐������݂�B

�@�Ƃ��낪�A����18�`20(2006�`2008)�N�ɉ�Ïc�іk���H���݂̎��O�����ŁA �����z���Ղ��璃�P�ƒ������̒��q�����@���ꂽ�B

�@�����z�ق́A �b���������̉Ɛb/�n�Ӎ����i�����̋��قł��邱�Ƃ���A��Â̒����j���Q�O�O�N���k��A�P�S���I�Ɗm�F���ꂽ�B

�@����̔��@�����ɂ��A�X�ɗ��j�����܂邱�Ƃ����҂���Ă���B

�@�����̓�d�E�̌����́A�����O�Ɏ�����������Ɏ��Ɉڒz���ꂨ��A�������Ă���B

�@�閧�̋��c�����鎞�ɁA�g�p���ꂽ�ꏊ�Ƃ����Ă���B

�@���݁A�����̂��ߎ��O����Ă���B

���썑�V�}�ߔ�

.

�@�ƘV/���쌠���q�i����́@����ׂ�/����̂Ђ傤���j�B

�@�J���A�ˎ�/�����e���𖽂����ł����A��C�̖��̐ӔC����g�ɔw�������B

�@����2(1869)�N5��18���A�����̔і�˕ۉȉƉ����~�ɂĐؕ����ĉʂĂ��B

�@����2(1869)�N5��18���A�����̔і�˕ۉȉƉ����~�ɂĐؕ����ĉʂĂ��B

�@���N40�� (42�Ƃ�)�B

�@�꓁���a���h�̑��`�҂ł���������́A�₦�Ȃ��悤�ɂ��悤�ƁA�ؕ��O�� ��[��E�q���ɉΔ����g���ĉ��`��`�������Ƃ����B

�@��� �V�J���Ɠ��������� ���T���A����Ɏ��� �y�q���A�]�s���� �}�ߔ�������B

�@���j���A�ߌ��� �S���� (���쉳�F) �ł���B

�~��

�@���o�ۂ���A�{�ۋ|��ɒʂ���⓹�B

�@�������̂́g�m������(�h�����A�~�̖��A���Ă��������Ƃ���Ă��悤�ɂȂ����B

�@�n�ŋ킯���Ȃ��悤�ɐΒi����ł������B

�@�����́A�U���p�̔��Ǔy���ň͂܂�Ă����B

���o�ہ@(�ɂ��ł܂�)

�@�@�@Nishidemaru

�@�~�₩���{���ɂȂ���A�R�{�̓���� (�����A���ۖ�A�L������) �̂P�B

�@���`�̐Ί_�Ŏ���Ă���B

�@�����������̎���ɁA�n�o���o�ۂɑ���z���ꂽ�B

�@���̏ꏊ�ŁA�ݕ�����������Ă����B

�@�y�ۂň͂܂ꂽ���ɑ����A�����Ɍ��Ă��Ă����B

�@���o�ی��̍���118�����ɘ�ÔˍZ/���V�ق����������A�����肪���������B

�@���V�قɂ��ẮA������B

�L�����@(�낤����)

�@��̊ۂ����{���֒ʂ��鋴�ŁA��ɓh���Ă���A�������B�@��̊ۂƕ����s�Ŏ��A�킢�̍ۂɂ́A���𗎂Ƃ���悤�ɂȂ��Ă���B

�@[�j��]

�@�{�ۂɂȂ���R�{�̓����(�L������A���ۖ��A�����)�̈�ŁA���`�̐Ί_�Ŏ���Ă���B

�@��������܂ł́A����������ł������B

�@���镺�̈ړ����O���猩���Ȃ��悤�ɁA�������t���Ă������Ƃ���A���̖����t�����B

�@����������B�e�X�|�b�g�̂P�ł���A���̍炭�����ɂ́A����ɑf���炵���B

�@[�b]

�@��̊ۂ́A�����s���܂߁A�e�j�X�R�[�g�ƂȂ��Ă���B

�@�O�̊ۂƓ�̊ۂƂ̊ԂɁA�������ʂ��Ă���B

�@�O�̊ێ��̂́A�����������◤�㋣�Z��Ȃǂ̕~�n�ɗ��p����Ă���B

�@�ߔN�A���X���L�O��E�̔�Ȃǂ���������Ă���B

�@�s�ǁt�@�ߘa��(2019)�N�A�L�����O�̃e�j�X�R�[�g���A����ƓP������A���炭�����Ă����Ï�Ɏ�����Ȃ����i�� �悤�₭�����������B

[�߂�]

�@[�s�n�o]

�@[�s��]

�@[�V��]

�@[�m��]

�@�@�@�@[�O�̊�]

�@[�l�b�g�ʼnԌ�]

�@�@�@�@[���j���[]

�߃������

�@���s�X����

�@�ѐ��R����

�@���R�������

�@�_�w�����

�@�k�����

�@�͓�������

�@��˒�����

|