戊 辰 の 役 / 殉 難 者

[戻る]

[TOP]

[行く]

[遊ぶ]

[知る]

[メニュー]

[大窪山墓地(東麓)]

[大窪山墓地(西麓)] .

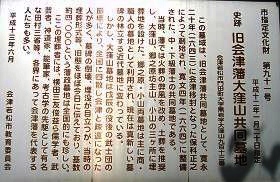

大 窪 山 墓 地 (中央)

「家世実記 巻之二十三、

巻之二十五」

「新編会津風土記」

(資料提供) 栗城英雄 氏「会津先賢者の墓石を訪ねて/栗城訪霊著」 .

高津豊太郎

八郎の伜。

朱雀士中三番隊/原田隊。

慶応4(1868)年8月29日、融通寺町で戦死。

19歳。

「義賢院殿信誉明道居士」

「会津長命寺裏 進撃の節 戦死」

主税は通称で、諱が常忠。

常徳の養子。 山川常道の子。

若年寄。白河口副総督。

慶応4(1868)年5月1日、磐城/白河稲荷山で戦死。

22歳。 「常忠霊神」

墓碑は、昭和58(1983)年夏、建立。

ここは首塚で、青山霊園に合祀とのこと。

激戦中のため、従者/板倉和泉が首を切り落として持ち帰ったという。

海老名季昌とパリ万博に派遣され、幕府の命令によりロシアを含む欧州も歴訪。

将来を嘱望される若者の1人であった。

| |

通称/主税。 江戸詰家老。

「江戸・三家老」と称された名家老の一人。

(水戸藩/武田耕雲斎、宇都宮藩/間瀬和三郎)

元治元(1864)年8月7日、会津で病没。数え67歳。 |

|

| |

元治元(1864)年7月19日、蛤御門の戦いで大活躍。

戦後は、大塩村に隠れ住む。

思案橋事件の中根米七を、自邸に匿ってもいる。

後に 私立「日新館」を旧藩士らと創立し教授に就任。 |

|

伊藤光隆

慶応4(1868)年8月23日、戸ノ口原で戦死。

20歳。

部隊、系累など詳細不詳。

「此君戸ノ口原而戦死 葬彼地 行年二十歳」 とある。

高橋清左ヱ門

善太郎の祖父。

隠居組。

慶応4(1868)年8月23日、南町口郭門で戦死。

(南町の自宅で自刃とも)。

73歳。

「義善院了達日明居士」

入江政徳

.

通称 : 藤三郎。

先代/入江藤三郎の嫡男。

戊辰の役で戦死とされる。

(庄兵衛ならば、

進撃隊/小室隊組頭、8月23日に天神橋で戦死、53歳)

中野半三郎遥拝碑

.

理八郎の伜。

遊撃隊/遠山隊小隊頭(差図役とも)。

慶応4(1868)年閏4月25日、磐城/白河で戦死。

25歳。

「眞輝神霊」

墓は、常宣寺にある。

※ 併記の五郎は、明治11年9月8日、横浜で病死。 「邦彦神霊」

中野克江

.

業助の伜。

大砲士中二番千葉隊。

慶応4(1868)年8月24日、本一ノ丁 (城中とも) で戦死。

26歳。

「義勇神霊」

墓は、「勝江」とある。

通称は与八。 惣五郎常利の子、良助の父。

宝蔵院流槍術師範。 和歌にも長じており和学所師範でもあった。

慶応4(1868)年8月23日、桂林寺町で戦死。 67歳。

戦後に長男や門人たちが遺体を捜すも見つからず、菩提寺に遺詠を埋め、旧邸内の庭石を遥拝石にした。

「晧月院覺譽涼齋居士」

現在の墓標は、昭和58(1983)年7月1日建立。

野矢常方翁拝石は大運寺、顕彰碑が諏方神社にある。

自宅近くの桂林寺町口郭門で、敵兵1人を十文字槍で仕留めるも、銃弾を浴び戦死した。

槍先には、一首の歌が結び付けられていたという。

弓矢とる 身にこそ知らぬ 時ありて ちるを盛りの 山桜花

後の教科書「修身」に常方の歌が載り、全国的に知られることとなる。

君がため 散れと教えて 己まず 嵐にむかう 桜井の里

服部栄

.

別撰組/春日隊組頭。

慶応4(1868)年8月29日、長命寺裏で負傷し、

明治2(1869)年7月、井手村で死去。

26歳。

「尚正神霊」

下條郷助

.

げじょう。

求馬の父。

隠居組。

戊辰(1868)年9月16日、城内で被弾し、10月8日に御山で死去。

69歳。

永岡久命之墓

永岡久茂の遺品を埋葬したと伝えられる。

戦後、久茂は斗南藩で小参事として活躍するも、思案橋事件に関与。

明治10(1877)年1月12日、鍛冶屋橋牢で獄死。 38歳。

捕縛時の傷が原因との発表だが、遺体損傷がひどく拷問による虐殺と云われる。

台東区浅草今戸町の称福寺に埋葬される。

区画整理のため源慶寺に改葬されたが、現在は行方不明。

浮州七郎が生前に「我に益する三友あり 一は永岡久茂の“智”、二は米澤昌平の“直” 三は高木友之進の“勇” 是れなり 我 平生これを慕って及ばず」と語るほどの人物であった。

牧原奇平

.

牧原一郎の弟。

郡奉行。

慶応4(1868)年8月23日、強清水で戦死 (負傷し戦えなくなり自刃)。

戸の口原が破られるの責にて自刃とも。

62歳。

「直義神霊」

主力部隊は日光口・長岡口などの国境に布陣しており、鶴ヶ城下には老人と子供しか残っていなかった。 主力部隊が帰城するまで戸の口で迎撃すべく、急ごしらえの農民、僧侶、神官、相撲取りたちを率いて戸の口に布陣した。

しかし、2千数百ほどの敵兵に対して、戦いに不慣れな4百名ほどの貧弱な装備の兵では、結果は明らかであった。

戸ノ口原古戦場の供養碑の裏面に、「上強清水 牧原奇平他二十一名」の記載はあるが、どの墓に埋葬されているのかは今なお不明である。

次男の牧原勘五郎も、朱雀士中三番原田隊として奮戦するが、8月29日の総出陣において西堀端で戦死した。

荒木半蔵、荒木留吉

.

≪荒木半蔵≫ 久米吉の叔父。

慶応4(1868)年9月8日 (7日とも)、一ノ堰 (飯寺蟻無ノ宮とも) で戦死。

41歳。

≪荒木留吉≫ 久米吉の弟。

江戸大砲隊 (諸生隊諸生組町田隊)。

慶応4(1868)年1月5日、八幡橋下 (枚方関門とも) で戦死。

19歳。 黒谷慰霊碑に記載。

山寺貢

.

天保8(1837)年、誕生。

目付。

慶応4(1868)年6月12日、磐城/白河古天神で戦死。

31歳。

墓碑は「山田貢」になっている。

西郷常之進

.

西郷常之進

.

青龍士中一番隊/有賀隊半隊頭。

戊辰(1868)年9月14日、諏方神社で戦死。 45歳。

西郷常次郎 常之進の弟。

第二遊撃隊/井深隊。

慶応4(1868)年6月28日、越後/押立峠で戦死。

(15日に戦死とも、越後/森立峠とも)。 38歳。

西郷常四郎 常之進・常次郎の弟。

西郷常四郎 常之進・常次郎の弟。

諸生組/佐川隊。

慶応4(1868)年1月5日、淀で戦死。 22歳。

京都/黒谷に慰霊碑がある。

平成5(1993)年11月、新しい墓石.が建立。

[戻る]

[TOP]

[行く]

[遊ぶ]

[知る]

[メニュー]

[大窪山墓地(東麓)]

[大窪山墓地(西麓)]

西郷常之進

.

西郷常四郎 常之進・常次郎の弟。